复旦大学高分子科学系的彭慧胜/高悦团队近日为废旧或衰减的锂电池提供了一条全新的“重生”路径。他们设计了一种创新的锂载体分子,这种分子能够以“打一针”的方式精准补充电池中损失的锂离子,从而恢复电池容量,显著延长电池寿命。这一突破性成果于北京时间2月13日发表在国际顶级学术期刊《自然》上。

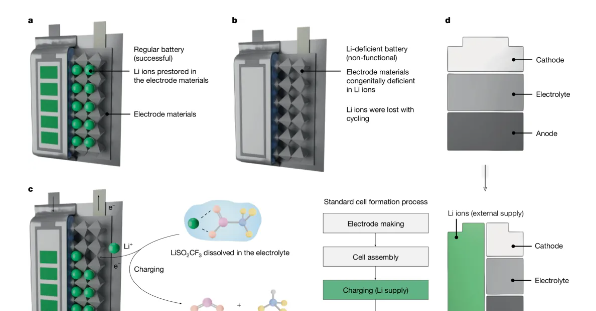

科研团队中的青年研究员高悦表示,他们基于对电池基本原理的深入分析和大量实验验证,提出了设计锂载体分子的大胆设想,并将其注入电池中,以实现对锂离子的单独管控。这种分子机制此前并无先例,团队因此借助人工智能和化学信息学的方法,构建了包含大量关联性质的数据库,并通过机器学习成功预测并合成了锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂。

实验证明,这种锂载体分子不仅符合严苛的性能要求,而且成本低廉、易于合成,并与各类电池活性材料、电解液等具有良好的兼容性。在真实锂电池器件上的测试显示,采用这种新技术的电池在充放电上万次后仍能保持接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500至2000圈大幅提升至12000至60000圈。

这一创新技术为废旧锂电池的再利用提供了新的可能性,有望推动电池行业的可持续发展。

栏目索引

相关内容

相关Tag